–Articolo scritto da Marika Fasola, studentessa, M.Sc in economics presso Università Cattolica del Sacro Cuore

Il seguente articolo riporta i dati mondiali, europei ed italiani in riferimento al political trust, inoltre si pone l’obiettivo di definire i fattori che influenzano la fiducia sistemica in Italia.

Un sentimento diffuso di fiducia verso le istituzioni favorisce la cooperazione e la coesione sociale, oltre a consentire una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche.

È quindi chiaro quanto questo sia importante al fine di facilitare l’azione dello Stato, specialmente in periodi particolarmente problematici come quello attuale. Un cittadino fiducioso sarà più propenso a seguire direttive ed appoggiare le decisioni prese.

Confronto internazionale

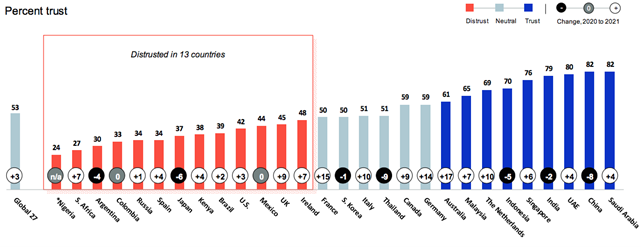

Per avere uno sguardo d’insieme si può far riferimento all’Edelman Trust Barometer, uno studio internazionale che si concentra sulla considerazione che i singoli hanno di imprese, governi, ONG e media.

Nel seguente grafico viene riportato il livello di fiducia che i cittadini dei vari stati pongono nei rispettivi governi.

Notiamo come, in media, i soggetti siano neutrali e in Italia si registri un aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2020.

Nonostante questo, la considerazione che i singoli hanno dei governi non è ottima, infatti, messi a confronto con NGO, media e imprese, vengono considerati i meno etici e competenti.[1]

Riuscire a costruire un sentimento di fiducia sistemica è complesso.

Il primo ostacolo è costituito dalla distanza tra le istituzioni ed il singolo, amplificata dalla scarsa capacità di controllo che detiene quest’ultimo: spesso per svolgere un’analisi sul buon funzionamento del sistema sono necessarie delle competenze specifiche ed una conoscenza esperta, che potrebbe mancare al soggetto medio. Leader politici carismatici e vicini al popolo possono rispondere più facilmente al bisogno di sicurezza dei cittadini, garantendosi la loro fiducia.[2]

Sentimento di sfiducia diffusa, Italia ed Europa

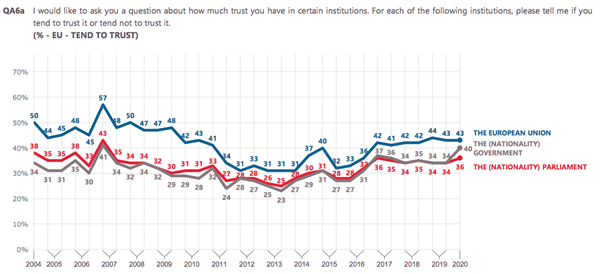

Ancor più lontana della politica nazionale è quella europea.

Secondo lo “Standard Eurobarometer 93” (periodo di riferimento: estate 2020), la fiducia nell’Unione Europea è stabile e più elevata sia di quella riposta nei governi che nei parlamenti nazionali.

Purtroppo l’Italia si aggiudica l’ultimo posto poiché solo il 28% degli intervistati dice di fidarsi dell’UE, contro una media europea del 43%.[3]

Il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni dipende da una moltitudine di fattori: status degli individui, rete e contesto sociale e, ovviamente, la trasparenza e l’efficienza delle istituzioni.

Al contrario, fenomeni quali corruzione, discrezionalità delle regole, inefficienza e instabilità agiscono negativamente su questo delicato rapporto.

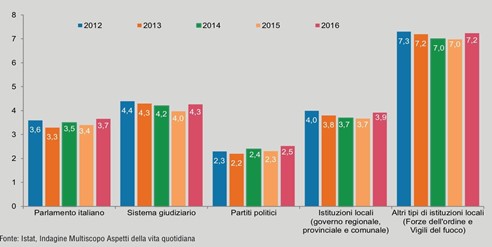

Nel seguente grafico, riportante i dati Istat dal 2012 al 2016, è indicato l’andamento del punteggio medio di fiducia, in una scala da 1 a 10, espresso dalle persone maggiori di 14 anni.[4]

Osservando i dati è possibile constatare la presenza di una crisi di fiducia dei cittadini abbastanza accentuata, testimoniata dal fatto che soltanto forze dell’ordine e vigili del fuoco superano la sufficienza.

Fattori determinanti

Diamo uno sguardo ai fattori che potrebbero aver portato a questo sentimento di sfiducia diffusa. (dati di riferimento: studio Istat 2016)

Innanzitutto si è notato come la considerazione che si ha del prossimo possa modificare la concezione che l’individuo ha del sistema. In Italia non esiste una forte fiducia reciproca (18,4% per le donne e 21,1% per gli uomini) e questo dipende principalmente dal contesto sociale, che, quando caratterizzato da alti tassi di criminalità (il 39,3% delle persone vive in famiglie che dichiarano a rischio criminalità la zona in cui vivono), può portare ad un sentimento di insicurezza diffusa (il 34% della popolazione si sente poco o per niente sicuro camminando da solo per strada la sera) e quindi di sfiducia.

Questo studio Istat ha esaminato le relazioni tra:

– livello di vivibilità del territorio (e.g. traffico, inquinamento, aree verdi, presenza di degrado);

– rapporto quotidiano dei cittadini con alcuni servizi (e.g. posta e trasporti);

– livelli di fiducia nei confronti delle Istituzioni.

Si è osservata una forte relazione tra il livello di vivibilità della zona in cui si vive, la qualità dei servizi pubblici e la fiducia verso le istituzioni ritenute responsabili di fornitura e gestione dei servizi. Il territorio spiega molto della percezione delle istituzioni, considerando anche aspetti legati alla situazione sociale, al grado di coesione e alle condizioni più generali di vita a livello locale. [5]

Oltre ai fattori sociali e territoriali, la situazione prolungata di scarsa crescita economica, insieme alla precarietà e all’instabilità, possono avere un impatto negativo sulla fiducia dei cittadini.

In un clima come quello attuale, caratterizzato da incertezza e caos, è necessario che la politica si dimostri vicina ai cittadini, sicura e stabile, al fine di rafforzare la fiducia sistemica e permettere una migliore gestione della crisi attuale e futura.

L’ennesima crisi di governo, e la conseguente instabilità dell’esecutivo, potrebbe portare ad un’incrinatura della percezione che i cittadini hanno delle istituzioni e della politica, allo stesso modo un intervento deciso e unanime, un leader influente ed ampiamente riconosciuto, potrebbe essere in grado migliorarla ma, come abbiamo visto, è fondamentale che si attuino delle azioni concrete e vicine ai cittadini.

[1] Edelman Trust Barometer 2021

[2] Fonte: Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/fiducia_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/

[3] Standard Eurobarometer 93, Summer 2020

[4] Fonte: Istat, Rapporto bes 2016

[5] Fonte: Qualità del contesto di vita e fiducia istituzionale, Emanuela Bologna, ISTAT 2016